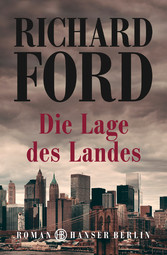

Die Lage des Landes

von: Richard Ford

Hanser Berlin, 2015

ISBN: 9783446251052

Sprache: Deutsch

618 Seiten, Download: 4982 KB

Format: EPUB, auch als Online-Lesen

Bist du bereit, deinem Schöpfer zu begegnen?

Letzte Woche habe ich in der Asbury Press eine Geschichte gelesen, die noch immer in mir brennt wie eine Nessel. Eigentlich war es eine typische Nachricht, wie wir sie jeden Morgen lesen, sie versetzt uns einen tiefen, sich ausbreitenden Stich des Schocks und Grauens, und wir starren eine Weile in den Himmel, dann wendet sich das Auge anderen Themen zu – Prominentengeburtstagen, Sportmeldungen, Todesanzeigen, neuen Immobilienangeboten –, was uns zu anderen Sorgen bringt, und am Spätvormittag haben wir sie schon vergessen.

Diese Story aber berichtete unter der verkrüppelten Schlagzeile »Pflegetode in Tex« detailliert von einem ansonsten normalen Tag am Fachbereich Krankenpflege des staatlichen Lehrer-Colleges San Ysidro (Paloma-Playa-Campus) in Südtexas. Ein frustrierter Pflegestudent (diese Leute sind immer Männer) betrat das Gebäude durch den Vordereingang und suchte den Kursraum auf, wo er gerade hätte am Unterricht teilnehmen sollen, genauer gesagt, an einem Test, der schon im Gange war. Reihenweise über die Arbeit gebeugte Studentenköpfe. Die Dozentin, Professor Sandra McCurdy, starrte aus dem Fenster und dachte an wer weiß was – eine Pediküre, einen Angelausflug, den sie mit ihrem Mann vorhatte (sie waren seit einundzwanzig Jahren verheiratet), ihre Gesundheit. Der Kurs hieß, ja, so plattfüßig und unsubtil kann das Schicksal sein, »Sterben und Tod – Ethik, Ästhetik, Vorbereitung«. Worüber das Pflegepersonal ja Bescheid wissen muss.

Don-Houston Clevinger, der frustrierte Student – Navy-Veteran und Vater zweier Kinder –, hatte schon beim Test zur Semesterhalbzeit schlecht abgeschnitten und musste sich wohl auf eine schlechte Note und die Rückfahrkarte nach McAllen gefasst machen. Dieser Clevinger betrat den stillen Kursraum voller ehrfürchtiger Prüflinge und ging zwischen den Tischen hindurch nach vorn, wo Ms McCurdy mit verschränkten Armen sinnierend, vielleicht lächelnd am Fenster stand. Er richtete eine 9-mm-Glock auf den Punkt zwischen ihren Augen, etwa eine Handbreit entfernt, und fragte: »Bist du bereit, deinem Schöpfer zu begegnen?« Ms McCurdy, die sechsundvierzig war, eine überdurchschnittlich gute Lehrerin und Canasta-Spielerin, und die außerdem bei der Operation Wüstensturm in einem fliegenden Lazarett gedient hatte, blinzelte nur zweimal neugierig mit ihren immergrünen Augen und sagte: »Ja. Ja, ich glaube, ja.« Woraufhin dieser Clevinger sie erschoss, sich langsam den verblüfften Krankenschwestern in spe zudrehte und mit einem Schuss an ungefähr dieselbe Stelle umbrachte.

Als ich das las, wollte ich mich gerade hinsetzen, in mein verglastes Wohnzimmer mit Blick über die grasige Düne, den Strand und die schläfrige Schindel des Atlantiks. Es ging mir übrigens insgesamt ziemlich gut. Es war sieben Uhr an einem Donnerstagmorgen in der Woche vor Thanksgiving. Um zehn hatte ich einen Vertragsabschluss mit einem »glücklichen Klienten« im Maklerbüro hier in Sea-Clift, was der Verkäufer und ich nachher im Bump’s-Roh-Kost feiern wollten. Meine gesundheitlichen Beschwerden der letzten Zeit – ich hatte mir in der Mayo-Klinik die Prostata mit sechzig radioaktiven Smart Bombs aus titaniumumhüllten »Schrotkugeln« namens Jod-Seeds beschießen lassen – schienen auf dem Weg der Besserung zu sein (Systeme laufen, Waffen geladen und gesichert). Meine Thanksgiving-Pläne für ein halbfamiliäres Treffen zu Hause hatten mir noch nicht die Laune verdorben (Stress ist schlecht für die Halbwertzeit der strahlenden Jod-Seeds). Und ich hatte seit einem halben Jahr nichts mehr von meiner Frau gehört, was unter den Umständen ihres neuen und meines alten Lebens erklärlich, wenn auch nicht ideal war. Mit anderen Worten, alles, was das Lebensgefühl mit fünfundfünfzig ausmacht, lag um mich her verstreut wie Mohnblüten.

Meine Tochter Clarissa Bascombe schlief noch, das Haus lag still und leer, abgesehen von den üblichen Kaffeearomen und dem angenehmen Hauch Feuchtigkeit in der Luft. Doch als ich Ms McCurdys Antwort auf die Frage ihres Mörders las (ich bin mir sicher, selber hatte er nie darüber nachgedacht), stand ich sofort auf, mein Herz hämmerte plötzlich, meine Hände, meine Finger waren kalt und kribbelten, die Kopfhaut spannte um meinen Schädel, als führe gerade ein Zug zu nah vorbei. Und ich sagte laut, obwohl mich keiner hören konnte: »Verdammt noch mal! Woher wusste sie das bloß?«

Überall die mittlere Küste rauf und runter (die Press ist die maßgebliche Zeitung an den Ufern von New Jersey) muss es von Haushalt zu Haushalt Hunderte Male solches Grummeln, solche unhörbar läutenden Alarmglocken gegeben haben, als die Leser über Ms McCurdys letzte Worte nachgrübelten. Wie ferne Detonationen, die sich bei den Empfindsamen erst als Erstaunen niederschlagen und dann als Unruhe. Elefanten spüren den todbringenden Tritt des Wilderers auf hundert Meilen Entfernung. Katzen huschen aus dem Raum, wenn Austern geöffnet werden. Und so weiter und immer so weiter. Das Unsichtbare existiert und hat Eigenschaften.

»Würde ich das jemals sagen?«, war natürlich der Sinn meiner Frage im Klartext, einer Frage, die sich von Highlands bis Little Egg vermutlich jeder bedrückt gestellt hatte. Und mit der, so ist es nun mal, uns das Leben in der Vorstadt nicht regelmäßig konfrontiert. Das Leben in der Vorstadt tut stattdessen so ziemlich das Gegenteil.

Obwohl, wer weiß.

Angesichts von Mr Clevingers Frage und unter Zeitdruck hätte ich bestimmt angefangen, lautlos all die Dinge aufzulisten, die ich noch nicht getan hatte – mit einem Filmstar vögeln, vietnamesische Waisenzwillinge adoptieren und sie auf ein edles College wie Williams schicken, den Appalachian Trail entlangwandern, Hilfsaktionen für ein leidgeprüftes, überschwemmtes afrikanisches Land organisieren, Deutsch lernen, zum Botschafter in einem Land ernannt werden, wo keiner hinwill außer mir. Die Republikaner wählen. Ich hätte überlegt, ob mein Organspenderausweis unterschrieben, ob die Liste meiner Sargträger auf dem neuesten Stand war, ob in meinem Nachruf auch keine wichtigen neuen Details fehlten – ob ich, mit anderen Worten, meine Botschaft richtig rübergebracht hatte. Aller Wahrscheinlichkeit nach hätte ich also, während die Herbstbrise zu den Fenstern im hellen Paloma Playa hereinwirbelte und die Pflegestudentinnen ihren süßen Kaugummiatem anhielten, um meine Antwort zu hören, zu Mr Clevinger gesagt: »Wissen Sie, eigentlich nicht. Ich glaube nicht. Noch nicht ganz.« Woraufhin er mich trotzdem erschossen hätte (sich selbst womöglich aber nicht).

Je mehr ich mich gedanklich in das traurige, schreckliche Rätsel vertiefte, desto weniger interessierte mich meine übliche Morgenroutine – die fünfzig Sit-ups, die vierzig Liegestütze, ein paarmal Nackendehnen, eine Schüssel Müsli mit Obst, ein erleichterndes Intermezzo auf der Toilette. Stattdessen hatte die Geschichte von Ms McCurdys unglücklichem Ende das Bedürfnis nach einem schroffen, stimulierenden, den Kopf durchlüftenden Sprung in die See ausgelöst. Es war der 16. November, genau eine Woche vor Thanksgiving, und der Atlantik war polierter Zinn, so glatt und kalt und still wie das Herz des alten Neptun. (Wenn man sich am Meer einkauft, ist man anfangs fest davon überzeugt, dass man jeden Morgen reinspringen wird und ein entsprechend glücklicheres und längeres Leben geschenkt bekommt, dass man fröhlicher wird und der alten Pumpe noch mal eine Generalüberholung gönnt, während viele andere gerade die ersten Symptome ihres Herzinfarkts spüren. Nur dass man es dann nicht tut.)

Aber wir alle können ergriffen sein, wenn wir Glück haben. Wie ich – über Ms McCurdy. Sodass es erforderlich schien, mit dem Plötzlichen und dem Eigentlichen in Kontakt zu treten. Und nicht, dass ich – beim Griff nach meiner Badehose in der Schublade, beim Umziehen und beim Weg barfuß zur Seitentür hinaus und die sandigen Stufen hinunter in die scharfe Luftigkeit am Strand – ernstlich verängstigt gewesen wäre von der kleinen Episode. Der Tod und sein heimtückischer Hinterhalt machen mir keine große Angst. Nicht mehr. Letzten Sommer habe ich im rasengepflegten, genormten, vorschriftsmäßigen Rochester, Minnesota, den Tod mit großem T offiziell, zügig und ein für alle Mal überwunden. Hab das Ewigkeitskonzept aufgegeben. Ich werde meine Hypothek ebenso wenig überleben wie mein Dach (noch fünfundzwanzig Jahre), vielleicht nicht mal mein Auto. Weil die So-lala-Gene meiner Mutter – Brustkrebsgene, die eine schleichende Ausbreitung von Prostatakrebsgenen anstießen, die als Nächstes wer weiß was anstießen – allmählich die Oberhand gewannen. Das traurige Schicksal der Flüchtlinge in Gaza, die Debatte um den zukünftigen Euro, die abschmelzende Eiskappe am Pol, das lang gefürchtete Riesenerdbeben, das auf die Bucht von San Francisco zurumpelt wie eine Flotte Harley-Davidsons, das Schwermetall in der Muttermilch – all das erschien mir furchtbar, doch, doch, aber von meinem Ende des Teleskops aus, ehrlich gesagt, erträglich.

Es war schlicht so: Ergriffen, wie ich war, und in Erwartung einer Woche voller Überraschungen und altbekannter Feiertagsmorbiditäten wollte ich mit allen Sinnen daran erinnert werden, dass ich am Leben war. In den schwindenden Wochen dieses Jahres 2000, für das ich mir vorgenommen hatte, einiges zu vereinfachen (für das ganze Jahrhundert eigentlich, doch bis jetzt hatte es noch nicht ganz geklappt), musste ich dringend reinen Tisch machen, so gründlich wie Ms McCurdy bei ihrem Abgesang oder zumindest beinahe, damit ich, falls ich mit so etwas wie ihrer Frage konfrontiert werden sollte, auch so etwas wie ihre Antwort geben konnte.

...